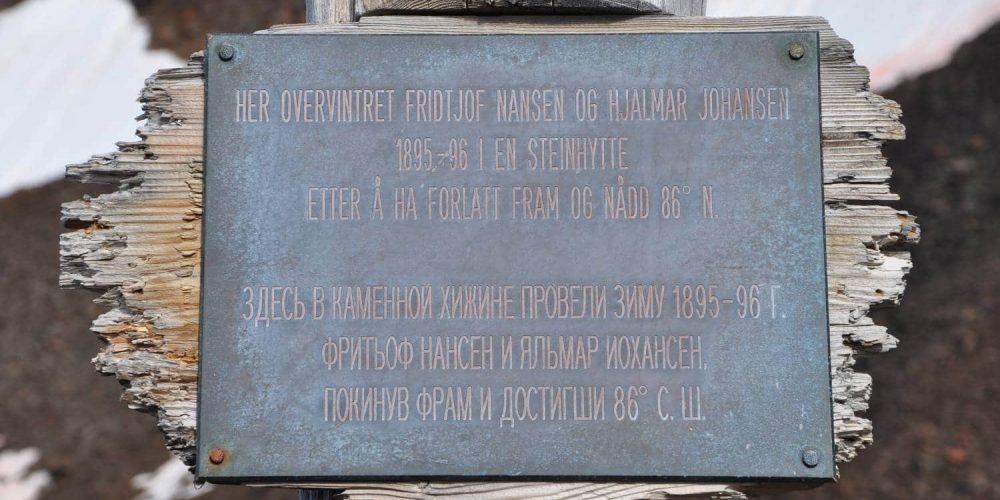

Ich stehe neben einer Kuhle, vielleicht zwei auf zwei Meter groß. Darüber liegt ein nasser Baumstamm. Ein paar Knochen daneben. Und ich sinke auf meine Knie und dann habe ich einen riesengroßen Kloß im Hals. Wir stehen auf der Jackson Insel, auf Franz Joseph Land. Die Kuhle vor mir ist der Rest der „Hütte“, die sich Fridtjof Nansen und Hjalmar Johansen 1896 gebaut hatten, für ihre Überwinterung.

Hier hatten sie monatelang in einem Schlafsack zusammen gelegen, ihre Behausung – ein Erdloch, abgedeckt mit Tierfellen – erleuchtet von einer rußenden und fettenden Tranlampe. Hier hatten sie Weihnachten gefeiert, indem sie ihre Unterhosen auf links drehten und sich mit ein paar Spritzern warmen Wassers wuschen. Von hier waren sie aufgebrochen, durch Franz Joseph Land gepaddelt und auf Skiern marschiert, bis an das südliche Ende des Archipels, nach Kap Flora auf der Northbrook Insel. Diese Geschichte ist eine der größten der polaren Expeditionsgeschichten, und nun stehe ich an genau diesem Ort. Nicht vielen Menschen ist das bisher gelungen, ist das zu Russland gehörende Franz Joseph Land doch immer noch ein sehr geschlossenes Archipel, und selbst wenn es anders wäre, so ist da immer noch das Wetter, das Eis, der Nebel, der Wind, die einen Landgang hier oft unmöglich machen.

Es ist ein durch und durch unwirtlicher Ort, und nicht einmal ein besonders schöner. Es ist eine eisfreie Stelle, das genügte den beiden Abenteurern damals, um einen formidablen Lagerplatz zu geben. Was wären diese Eislandschaften, diese kargen Tafelberge, ohne diese Geschichten? Wie oft stand ich an Bord eines Schiffes, ein Buch in der Hand, las die hundert Jahre alte oder noch ältere Beschreibung eines Abenteurers und versuchte, Formationen zu erkennen, in den Bergen, den Buchten, den Inseln? Wie oft staunte ich die Schnee- und Eiswüsten an und dachte mit Ehrfurcht an jene, die sie vor langer Zeit mit so einfacher Ausrüstung durchquerten, und wir oft hielt ich mich mit grünem Gesicht an einer Reling fest, und bewunderte diejenigen, die in hölzernen Rettungsbooten durch die Barentssee gerudert waren, weil ihnen nichts anders übrig blieb, um ihr Leben zu retten?

An einem stürmischen Tag im Dezember lagen wir vor Elephant Island, dem Inselchen im Norden der Antarktischen Halbinsel, auf das sich Shackleton und seine Männer 1916 gerettet hatten. Die Brecher brandeten hoch an die Ufer, und immer wieder rollte eine Welle über die gesamte Landspitze hinweg. Mit offenem Mund sah ich diesem Toben zu, sah, dass alles, was auf dieser Landspitze war, nass war. Windumpeitscht. Und dachte an jene Männer, die sich dort monatelang unter Rettungsbooten kauerten, auf Shackleton warteten, der in der James Caird, einem ganze siebeneinhalb Meter langen Beiboot der gesunkenen Endurance, nach Südgeorgien aufgebrochen war, Rettung zu holen. Die Männer mussten in all dieser Zeit nass gewesen sein, nass und kalt. An einem von allem verlassenen Ort, darauf angewiesen, dass Shackleton den Weg nach Südgeorgien erstens fand, zweitens schaffte, drittens Hilfe organisieren und viertens wiederkommen konnte, so viele Schritte, die da gut gehen mussten.

Es sind diese Geschichten, die mich wie ein Magnet in diese Gebiete hineinziehen, unter anderem. Die Geschichten, die die Menschen in sie hineingeschrieben haben, die man stellenweise auf den Landkarten allein durch die Namensgebungen noch nachlesen kann, besonders in Franz Joseph Land ist das eine Freude. Russland hat nach der Annektierung alle Namen so beibehalten, und so gibt es da nun noch immer die Eva-Liv-Insel, benannt nach Nansens Frau und Tochter, es gibt all die österreichischen Namen, die von der Expedition Payers und Weyprechts stammen, die das Archipel 1873 zufällig entdeckte, deshalb gibt es auch immer noch eine Wiener Neustadt oder Prinz Rudolf Insel. Etwas weiter westlich werden alle Namen englisch, denn hier hat ein Brite mehr kartiert und entdeckt, der britische Entdecker Jackson, dessen Expedition Nansen schlussendlich seine Rückkehr nach Norwegen verdankt. Und so kann man diese Landkarten stundenlang betrachten, sinnieren, phantasieren und die alten Geschichten nachverfolgen.

Man kann in den Büchern lesen, wie die Entdecker vorgingen, einiges davon haben wir auf dem Weg zum Nordpol immer noch genauso gemacht, wie es Nansen beschrieben hatte. Er hatte erkannt, dass im Polarmeer die dunklen Wolken offene Wasserstellen verhießen und die hellen eine geschlossene Eisdecke, und so lernten wir den Himmel zu lesen und folgten seinem Rat. Unser Kocher war konstruiert wie seiner, sogar der Topf glich dem Nansen-Topf von 1896, weil es etwas Besseres bis heute eigentlich nicht gibt.

Wer in den alten Büchern liest und Gefallen an solchen Geschichten findet, der wird mit dem Virus infiziert, noch bevor er einmal nach Norden oder Süden reist. Wenn er dann aber reist, den Spuren hinterher und an Orten steht, die er in den Büchern beschrieben las, dann geht es gar nicht anders, dann ist es um einen Jeden geschehen, der das erlebt hat.

Was wird es wunderbar sein, wenn wir das wieder können, die Geschichten an den Originalplätzen lesen! Wenn ich in Gråhuken wieder vor einer kleinen Hütte sitzen und vorlesen werde, wie entsetzt Christiane Ritter in den 1930er Jahren war, ob des darin befindlichen „Ofenbiests“, das nur qualmte aber nicht heizte…

Sind Sie dann mit dabei?

Bis nächste Woche,

Ihre

Birgit Lutz